EN RÉSUMÉ :

Atteindre la neutralité carbone, préserver la biodiversité, adapter nos territoires aux dérèglements climatiques : ces objectifs nécessitent des investissements massifs, durables et rapides. Les ressources propres des collectivités, agrémentées des dotations de l’État et des partenaires ne suffiront pas. Le recours à l’endettement, longtemps perçu avec prudence, est pourtant un levier légitime et crédible pour financer la transition écologique (1). Le mobiliser implique de s’attaquer aux obstacles et réticences qui conduisent à retenir ce levier (2). Dans un contexte où le débat sur la dette publique a gagné en visibilité, recourir à ce levier implique de porter une attention particulière à sa communication (3).

En quoi ce sujet est important ?

Les collectivités ont significativement augmenté leurs investissements en faveur de la transition écologique ces dernières années, avec un montant proche de 10 Mds d’euros1. Mais les investissements actuels restent insuffisants au regard des objectifs nationaux. En effet, différents rapports, de l’Inspection générale des finances (IGF)2 ou de l’Institut de l’économie pour le climat (I4CE)3 estiment que les besoins d’investissement annuels devraient être plus que doublés par rapport aux niveaux actuels, c’est-à-dire dépasser les 20 Mds, pour s’aligner sur la planification écologique.

Les collectivités financent ces investissements principalement par leur capacité d’autofinancement (59 % des investissements en 2021) et par les subventions et dotations de l’État, de l’Union européenne et d’autres collectivités (37 %). L’emprunt reste un levier limité par les politiques de désendettement alors que c’est un levier incontournable pour permettre la montée en puissance des investissements nécessaires à la transition écologique.

La dette des collectivités territoriales constitue un levier légitime et crédible pour financer la transition écologique

a) En quoi ce levier est légitime ?

Financer ses besoins d’investissement dans la transition écologique par la seule capacité d’autofinancement présente des limites, liées notamment à la capacité à contenir les dépenses de fonctionnement, qui sont pour partie contraintes (charges de personnel, fluides etc.) et par le mouvement de réduction de l’autonomie fiscale des collectivités engagé il y a déjà plusieurs années à travers le remplacement d’impôts et taxes locales par des ressources sans lien avec les territoires (fractions de TVA, compensations versées par l’Etat etc.).

Compter et réclamer des dotations de l’État présente aussi des limites dans un contexte de crise des finances publiques. De plus, cela revient à solliciter que ce dernier s’endette : en effet, les contributions que l’Etat doit aux collectivités locales sont inférieures aux montants qu’il lève sur les marchés financiers et le budget de la Nation est en déficit.

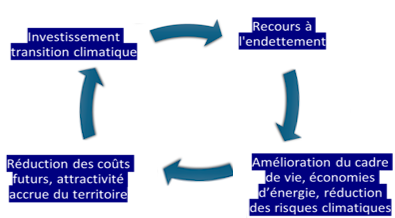

Dans ce contexte, le recours direct à l’endettement par une collectivité, afin de financer ses investissements, est légitime. Quel que soit l’objet de l’investissement, en étaler le coût sur une longue période, c’est reconnaître qu’il est juste que les futurs utilisateurs de l’équipement contribuent à son financement, à condition que la période d’endettement soit en cohérence avec la durée d’amortissement. C’est aussi reconnaître que l’investissement réalisé génère des bénéfices à long terme, que ce soit en termes économiques (création d’emplois, attractivité du territoire) ou environnementaux (réduction de la pollution, amélioration de la qualité de vie).

La dette définie ou perçue comme « verte », dès lors qu’elle ne remet pas en cause le financement globalisé des investissements de collectivités locales qui sont par ailleurs soumises à la règle d’or, loin d’être une charge, devient ainsi un moteur de transformation et de résilience pour nos territoires.

Si, comme pour un ménage, l’emprunt est un levier légitime pour financer des investissements durables, la collectivité veillera toutefois à garantir la soutenabilité de sa dette en maintenant des niveaux d’épargne compatibles avec son niveau d’endettement. Car c’est bien sa capacité à rembourser les futures échéances sur la durée de l’emprunt, ou pour le dire autrement la crédibilité de sa stratégie financière, qui sera évaluée par les prêteurs. Une stratégie d’endettement jugée non raisonnable par les financeurs, se traduirait inévitablement par une augmentation des taux appliqués à la collectivité (prime de risque) et par contrecoup par une tension supplémentaire sur l’épargne qui sous-tend la capacité à s’endetter.

b) En quoi ce levier est crédible ?

Selon plusieurs études prospectives, notamment celles de I4CE et de La Banque Postale, un doublement des investissements climat des collectivités locales nécessiterait une augmentation significative de leur endettement. Le scénario le plus volontariste prévoit que l’encours de dette des collectivités passerait de 200 milliards d’euros en 2022 à un peu plus de 300 milliards d’euros en 2030, soit une hausse de 54 %. Rapporté au PIB, cela représenterait cependant une progression du poids de la dette des collectivités locales de 7,4 % à 8,4 % du PIB, soit seulement un point de PIB supplémentaire.

Aujourd’hui, la dette publique locale représente moins de 10 % de la dette publique nationale, mais les collectivités devront porter l’essentiel des nouveaux investissements verts. Le recours à la dette pourrait ainsi financer une part substantielle, voire majoritaire, des nouveaux investissements nécessaires pour la transition écologique, notamment pour les projets à forte intensité capitalistique et à amortissement long (rénovation énergétique, infrastructures de transport, etc.).

On observe habituellement la soutenabilité de la dette des collectivités locales par un ratio simple, le délai de désendettement, qui rapporte l’encours de dette rapporté à l’épargne brute. Fin 2023, toutes collectivités locales confondues, ce ratio s’élevait à 4,5 années, bien loin de la durée considérée par le ministère de l’économie comme zone de vigilance (10 à 12 ans) ou critique (au-delà de 12 ans).

Un calcul rapide montre que d’allonger d’un an cette durée (la porter donc à 5.5 ans) dégage une capacité d’investissement de 47 Milliards d’euros supplémentaires, ce qui est largement suffisant pour financer les investissements nécessaires.

Les collectivités, urbaines comme rurales, disposent des marges de manœuvre nécessaires pour mobiliser ce levier, à condition de le faire avec discernement, transparence et dans une logique de responsabilité partagée.

Quels sont les obstacles et réticences qui conduisent à retenir ce levier ?

Il est vrai que les lois de programmation des finances publiques encadrent l’endettement local et donc limitent la marge de manœuvre des collectivités avec ce paradoxe que l’Etat français s’est tout autant engagé auprès de ses partenaires européens à maîtriser ses déficit qu’à engager les dépenses d’investissement nécessaires au respect des Accords de Paris.

Cependant, les réticences principales sont de deux ordres :

- Une réticence culturelle et politique subsiste chez de nombreux élus locaux, soucieux de préserver une gestion prudente des finances publiques et d’éviter une hausse de la fiscalité locale. Le discours politique national et son relai médiatique amène à confondre deux sortes d’endettement, celui de l’Etat, qui, en grande partie, est assimilable à un crédit à la consommation et celui des collectivités locales qui, par construction, est assimilable à un crédit immobilier car respectant la « règle d’or ».

- La répartition territoriale de la capacité à s’endetter et celle des investissements à réaliser en vue de la transition climatique ne coïncident pas. En effet, comme le montre le baromètre de la santé financière des collectivités de l’Agence France Locale, les plus petites collectivités sont celles qui pourraient le plus augmenter leur endettement, ce ne sont pas celles qui ont le plus d’investissement de transition à réaliser. D’où l’importance de travailler sur des modalités de financements partagés à une échelle territoriale, qui dépasse celle des périmètres administratifs de nos collectivités locales. Les enjeux de la transition doivent se traiter en inter-territorialité.

Dès lors, comment communiquer sur une stratégie d’endettement ?

a) Des collectivités l’ont fait

- La commune de Saint-Offenge (1 000 habitants) a adopté un plan d’endettement sur 10 ans destiné à financer une politique de transition écologique sur la durée.

- Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) a ajouté une enveloppe complémentaire de 250 millions d’euros sur la période 2023 – 2027 à son PPI initial de 350 millions d’euros pour « mettre un coup d’accélérateur dans la mise en oeuvre des projets de transition environnementale ». La CUD précise que « cette approche qui conduit à légèrement dégrader, transitoirement, la situation financière de la CUD » est une « stratégie assumée, pour, notamment, à moyen terme, bénéficier de retombées à la fois en recettes (hausse de la fiscalité avec l’implantation de nouvelles entreprises «vertes») et en dépenses (baisse de coûts de fonctionnement notamment en matière de consommation d’énergie) ».

- Dans un contexte de fragilisation des finances locales, la métropole de Rennes affiche sa volonté de poursuivre le programme ambitieux d’investissement en faveur des transitions défini en début de mandat, en acceptant une dégradation raisonnée de sa trajectoire financière du fait de l’augmentation de sa dette, couplée à une maîtrise des dépenses de fonctionnement visant au maintien d’un niveau d’épargne brute permettant d’en garantir la soutenabilité.

b) Quels sont les éléments de langage à mobiliser pour répondre aux détracteurs du recours à l’endettement ?

- Il convient de communiquer d’abord sur les investissements réalisés : une voirie et des espaces plus agréables, un nouvel équipement avec un confort thermique d’hiver et d’été, un nouveau service public…

- Il convient ensuite de communiquer sur les coûts évités ou les économies générées par ces équipements. La dette de demain permet de réduire les dépenses de fonctionnement tout de suite : baisse des factures énergétiques, réduction des coûts d’entretien, moins de logements inadaptés, moins de pollution et donc moins de dépenses médicales…

- La dette permet d’étaler le coût des investissements sur une longue période car il est légitime que les futurs utilisateurs de l’équipement contribuent à son financement. Étaler le coût sur une période qui correspond à celle de l’amortissement de l’investissement est rationnel. Les particuliers font de même pour leur habitation par exemple.

c) Focus sur un nouvel outil pour communiquer : l’annexe environnementale

Afin d’améliorer la transparence et l’acceptabilité de ce recours à l’emprunt, la loi de Finances pour 20244 rend obligatoire, pour les collectivités de plus de 3 500 habitants et facultative pour les autres, le fait d’identifier et d’isoler la part de la dette dédiée à la transition écologique dans les comptes administratifs des collectivités (LFI 2024, articles 191 et 192).

Cette identification se fait par l’annexe « Impact du budget pour la transition écologique » qui valorise les choix d’investissement ayant un impact positif sur l’environnement.

Cette annexe « Impact du budget pour la transition écologique » se positionne aussi comme un chaînon manquant entre la stratégie budgétaire des collectivités, les obligations des banques et les engagements de l’Etat en matière de transition écologique. Elle permet de créer un langage commun entre ces acteurs pour répondre aux engagements européens et internationaux.

Quel niveau de détail attendu pour l’annexe « Impact du budget pour la transition écologique » ?

- Pour les collectivités déjà engagées dans des démarches de budgétisation verte, le travail autour de la nouvelle annexe doit être limité. La méthodologie propre à la collectivité a bien plus d’intérêt que la méthode proposée par l’annexe « Impact du budget pour la transition écologique ». Une déclaration minimale pourra être annexée.

- Pour les autres collectivités, le niveau de granularité dépendra des objectifs fixés par chaque collectivité. L’annexe peut être vue comme une opportunité permettant de renforcer la stratégie de la collectivité, mais aussi comme un document déclaratif. Cette annexe est obligatoire mais non contrôlée. Elle a la même portée que la nomenclature fonctionnelle.

Aller plus loin : Les ressources existent et sont très complètes!

- I4CE, Panorama des financements climat des collectivités locales (2024) : https://www.i4ce.org/wp-content/uploads/2024/09/Panorama-des-financements-climat-des-collectivites-locales_V1.pdf

- L’Agence France locale : banque publique de développement exclusivement dédiée au monde public local et détenue à 100% par des collectivités.

- Selon I4CE, uniquement pour atténuer le réchauffement climatique (pas ses effets), en 2022 elles avaient investi 8,3 milliards d’euros dans des actions liées au climat (bâtiments, énergie, transports), soit une hausse de 44 % par rapport à 2017. Cette dynamique s’est poursuivie en 2023, atteignant environ 10 milliards d’euros, principalement grâce à des efforts accrus dans la mobilité électrique, les transports collectifs et la rénovation énergétique des bâtiments publics. ↩︎

- https://www.igf.finances.gouv.fr/igf/accueil/nos-activites/rapports-de-missions/liste-de-tous-les-rapports-de-mi/linvestissement-des-collectivite.html ↩︎

- https://www.i4ce.org/wp-content/uploads/2022/11/Rapport-Climat-comment-financer-les-investissements-des-collectivites_au05-12-22.pdf ↩︎

- Article 191 Loi de finances pour 2024 ↩︎