EN RÉSUMÉ :

Cette fiche a pour objectif de montrer comment les Conférences des Parties (COP) organisées à l’échelle régionale et départementale peuvent accompagner concrètement les collectivités dans leur transition écologique, avec une démarche cohérente à toutes les échelles. Elle présente d’abord la méthodologie des COP (1). Elle explore ensuite comment contribuer à ces dispositifs de concertation (2). Afin, elle esquisse leur articulation avec les principaux dispositifs portés par l’État pour accompagner les enjeux de transition écologique (3).

Pourquoi est-ce important : quels sont les enjeux territoriaux du sujet ?

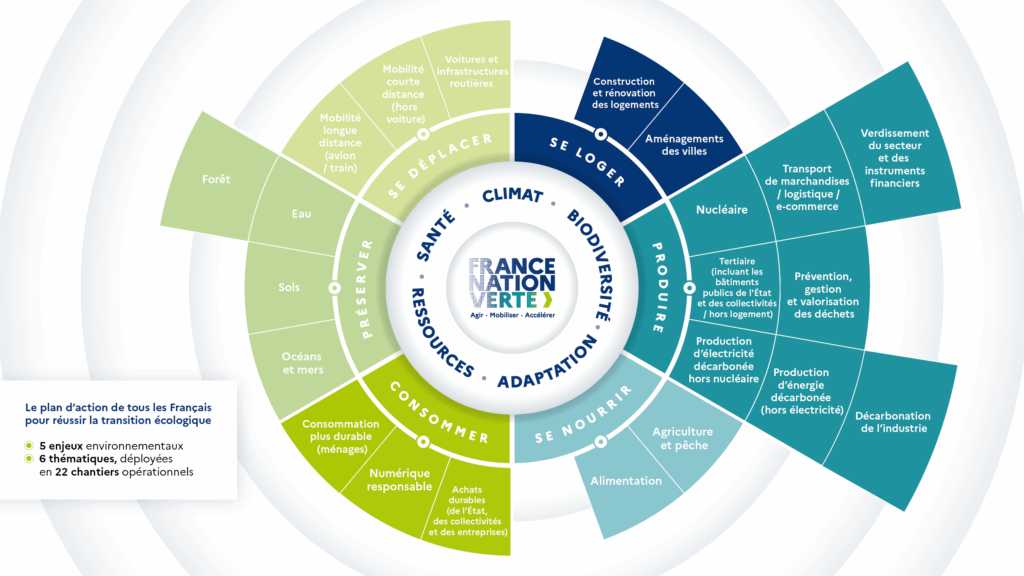

Comment « faire atterrir » les objectifs nationaux, inscrits dans les accords de Paris, en matière de décarbonation (atténuation), de préservation des ressources et d’adaptation au changement climatique dans les territoires ? Quelle territorialisation des actions en faveur des transitions mettre en place en prenant en compte les spécificités des territoires ? C’est pour répondre à ces questions que la circulaire du 29 septembre 2023 a institué les Conférences des Parties à l’échelle des régions françaises qui peuvent avoir des formes différentes au niveau local1.

Les COP visent à décliner et adapter les objectifs de planification écologique à l’échelle des territoires

Les objectifs et trajectoires de planification écologique à 2030 à l’échelle nationale sont à retrouver ici sur le site du Secrétariat Général à la Planification Écologique (SGPE), et le point d’avancement à fin 2024 est disponible ici. Pour atteindre ces objectifs, les collectivités jouent un rôle central dans la mise en œuvre de la planification écologique au sein de leur territoire. Elles sont même en première ligne compte tenu de leurs compétences et de leur connaissance des réalités du terrain.

Aussi, il a été mis en place dans chaque région une instance pour gérer la participation des collectivités : les Conférences des Parties (COP) territoriales. Elles y sont copilotées par l’Etat et chaque Conseil régional (plusieurs régions ont décidé de décliner ce format à des échelles infra-départementales). Chacune de ces COP vise à définir régionalement à la fois les objectifs de contribution de la région et les leviers d’actions à mettre en œuvre sur chacun des enjeux de réduction des gaz à effet de serre (GES), de préservation de la biodiversité et des ressources, et d’adaptation aux changement climatique. Il s’agit également d’intégrer de manière cohérente tous les exercices et stratégies contribuant à la planification écologique, notamment ceux qui ont d’ores et déjà été engagés (plan eau, rénovation des bâtiments, transition agricole, identification des zones d’accélération de production d’énergies renouvelables (ENR), etc.).

Démarche incitative et non coercitive, les COP sont appelées à mobiliser l’ensemble des acteurs des territoires, dans un format coanimé par la préfecture de région et le conseil régional : services et opérateurs de l’Etat, tous les niveaux de collectivités (conseils départementaux, EPCI…), associations locales des élus (AMF…), acteurs du monde économique (représentants des entreprises du secteur industriel et agricole, organismes consulaires) et de la société civile (associations environnementales, association de consommateurs, jeunes…).

Les COP sont un processus annuel qui vise à mobiliser sur le long terme l’ensemble de ces acteurs autour de l’atteinte des objectifs régionaux fixés par la feuille de route régionale.

En 2024, la première année des COP a permis d’écrire conjointement entre l’ensemble des parties prenantes les feuilles de route régionales de planification écologique, fixant ainsi les objectifs régionaux à 2030 sur chacun des leviers ainsi que le plan d’actions associé pour les atteindre. Vous pouvez consulter les feuilles de route régionales déjà publiées ici, et un bilan national de ces feuilles de route peut être retrouvé ici.

Pour mémoire, ces réalisations sont le fruit de 4 étapes :

- un diagnostic partagé du territoire,

- des débats et échanges,

- une priorisation des actions à mener,

- une mise en œuvre et un suivi.

Comment ma collectivité peut-elle contribuer aux COP territoriales et comment décliner les actions au niveau local ?

La participation des collectivités aux travaux des COP est essentielle car elle permet à l’État de « faire atterrir » des objectifs nationaux au plus près des territoires en s’adaptant aux contextes territoriaux. Le Guide des leviers de planification écologique détaille le rôle de l’Etat, des collectivités, des entreprises et des citoyens pour chacun des leviers d’atténuation, et préservation de la biodiversité et des ressources ; un second guide détaille les leviers d’adaptation au changement climatique. Ainsi, l’un des enjeux des COP est de promouvoir la prise en compte de la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC) dans l’ensemble des documents de planification : PLU/PLUi, SCOT, PCAET, PAT…

Le plan climat air énergie territorial (PCAET) : outil privilégié pour décliner la planification écologique à l’échelle de votre commune/intercommunalité

Le Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) est un outil de planification territoriale, qui vise à définir et coordonner des actions au niveau local pour lutter contre le changement climatique et adapter nos territoires à ses effets. Le PCAET fixe des objectifs, tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), l’amélioration de la qualité de l’air et l’optimisation des consommations énergétiques. Avec la mise en œuvre d’un PCAET, les EPCI disposent d’un outil stratégique et opérationnel pour mieux répondre aux défis du changement climatique. Les actions identifiées dans le cadre des COP peuvent utilement venir alimenter vos PCAET qu’ils soient en cours d’élaboration ou en cours de révision.

La nouvelle génération de CRTE (Contrats pour la Réussite de la Transition Écologique) est mobilisée pour accélérer le déploiement des feuilles de route des COP territoriales (voir la fiche sur les CRTE).

Le périmètre des CRTE va bien au-delà de celui des COP. A l’inverse, les projets des COP, dès lors qu’ils mobilisent le bloc communal ont vocation dans leur mise en œuvre et dans une logique d’incubation, à la sortie des COP, à être intégrés aux CRTE, là où ce type de contractualisation est utilisé. Par ailleurs, il y a un enjeu à ce que l’ensemble des projets des CRTE contribuent à la transition écologique et à la cohésion des territoires. Cela veut dire renforcer l’ambition écologique des projets et leur adaptation au changement climatique.

Quelle articulation entre les Conférences des Parties et les principaux dispositifs portés par l’État pour accompagner les enjeux de transition écologique ?

Les grandes stratégies nationales :

Les feuilles de route produites dans le cadre des COP s’articulent à toutes les échelles avec les grandes stratégies portées par l’État en matière de transition écologique. Les leviers et actions priorisés permettent de décliner localement les documents cadres stratégiques de l’État et de les contextualiser : Stratégie Nationale Biodiversité (SNB), stratégie nationale bas carbone (SNBC), Programmation Pluri-annuelle de l’Energie (PPE), Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC), Plan Eau…

Les COP :

En participant activement aux travaux des COP, les collectivités peuvent bénéficier d’informations à jour sur l’ensemble de ces documents cadres et peuvent identifier rapidement des dispositifs d’accompagnement techniques et/ou financiers pour mettre en œuvre des projets localement.

Ainsi, des guides d’ingénierie locale sont produits dans le cadre des COP.

S’agissant des financements, les COP ont vocation à faciliter l’accès aux financements publics pour accélérer le déploiement des projets des collectivités. Dans ce cadre, les collectivités ont accès à un panorama complet des financements par thématiques de la transition écologique. Il est rappelé que les collectivités peuvent facilement rechercher des aides publiques depuis la plateforme aides-territoires.

Les Financements dans le cadre du fonds vert :

Créé il y a quelques années, ce nouveau dispositif vise principalement à accompagner les collectivités (mais pas uniquement) pour le déploiement de leurs projets en faveur de la transition écologique. En 2025, le Fonds vert vise notamment à apporter une réponse à trois défis majeurs (avec une enveloppe globale d’environ 1,15 milliard d’euros à l’échelle nationale) :

-> L’adaptation au changement climatique des territoires d’une part pour les accompagner dans leur résilience face aux phénomènes climatiques extrêmes (inondations, cyclones, incendies de forêts, effondrements glaciaires) et d’autre part pour améliorer la vie des Français (protection contre les îlots de chaleur, renaturation des cours d’école et des zones urbaines) face aux conséquences du dérèglement climatique. A ce titre, 260 millions d’euros sont prévus en 2025 pour financer ces actions relevant du Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) présenté le 10 mars 2025.

-> La poursuite de la rénovation énergétique des bâtiments locaux, qui permettra de générer des économies d’énergie à hauteur de 40% et de prendre en compte le confort d’été, pour l’ensemble du bâti des collectivités territoriales.

-> La réhabilitation des friches situées dans les zones urbanisées, afin d’y installer de nouveaux logements et commerces, ou de les renaturer afin d’accroître la présence de la nature en ville. Cela permet de lutter contre l’étalement urbain dans une logique de sobriété foncière.

Les financements de l’ADEME :

Les aides de l’ADEME, consultables depuis la plateforme aides-territoires concernent à la fois le volet atténuation (le fonds chaleur notamment mais aussi les aides à la décarbonation des sites industriels) et le volet adaptation (stratégie d’adaptation au changement climatique de ma commune, réseaux de froid, formations des élus…). Parmi les nombreux outils proposés par l’ADEME pour accompagner les communes dans leur politique de transition écologique, signalons notamment le portail AGIR POUR LA TRANSITION, FACILI-TACCT ou bien encore le programme Territoire Engagé pour la Transition Ecologique.

Les financements des agences de l’eau :

Avec leurs comités de bassin, elles ont prévu d’investir dans leurs programmes d’intervention sur 2025-2030, plusieurs centaines de millions d’euros par an dans l’adaptation au changement climatique, via des subventions ou des prêts. Depuis 2024, pour faire face à l’aggravation des sécheresses en France, leurs moyens sont rehaussés de 475M€/an pour accompagner la mise en œuvre du Plan Eau.

Aller plus loin : Les ressources existent et sont très complètes!

- Secrétariat Général à la Planification Ecologique : outils, feuilles de route, bilans…

- COMETE, la COMmunauté Ecologie et TErritoires : outils, informations, boussole transition écologique…ADEME

- Ministère de la Transition Ecologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche : textes de loi, outils rappel des objectifs, financements, actualités

- ADEME : portail AGIR pour la transition : outils collectivités : réseau élus pour Agir, outils pour les communes, programme Territoire Engagé pour la Transition Ecologique (TETE)

- Les COP territoriales prennent des formes diverses dans chaque région, sous l’impulsion de la gouvernance Etat-Conseil Régional. Les collectivités peuvent être guidées dans les modalités pratiques possibles d’implication dans les COP par les Directions Départementales des Territoires (DDT), ainsi que par les Secrétaires Généraux des COP rattachés aux Préfets de Région ↩︎