EN RÉSUMÉ :

Dans une organisation, la fonction managériale répond à un certain nombre de besoins qu’il s’agit d’identifier : donner le cap, apporter le sens, motiver, récompenser… Cette fiche vise à identifier les besoins auxquels doit répondre le management de la transition écologique (1) et propose un tableau mettant en correspondance quelques dispositifs pratiques et les besoins auxquels ils peuvent répondre (2). La fiche apporte quelques précisions sur certains de ces dispositifs (3).

Pourquoi est-ce important : quels sont les enjeux territoriaux de sujet ?

Pour être efficace, une organisation doit être organisée de façon pertinente (voir fiche 15). Mais le mode d’organisation ne fait pas tout. Le plus important reste l’animation au quotidien, la manière de travailler, la façon de conduire des projets et plus largement le management qui entraîne le collectif. Il appartient aux managers d’inscrire la transition dans le fonctionnement de la collectivité, sa stratégie, ses pratiques, ses processus ; elle ne peut reposer que sur des bonnes pratiques individuelles isolées.

A quels besoins doit répondre le management écologique ?

1 – Donner du sens et fixer un cap, une vision, un futur souhaitable. Tout projet managérial doit proposer un horizon qui correspond à l’objectif collectif, dans lequel le travail quotidien s’inscrit et qui fait sens par rapport aux objectifs de chacun. Manager par la transition écologique, ce n’est surtout pas ajouter un objectif au plan de charge, mais entraîner les collectifs vers un but positif qui a du sens et qui invite à revoir les pratiques pour un futur souhaitable. C’est donc un discours qui doit être porté avec envie, ambition et qui responsabilise tous les agents.

2 – Encourager les agents qui font preuve d’engagement, d’initiative et d’innovation sur ces sujets. Les pratiques ont besoin d’évoluer et les résistances, pour de bonnes ou moins bonnes raisons, peuvent exister. Il faut montrer clairement ce qui est attendu de ses encadrants et de ses agents pour que la dynamique se diffuse et s’amplifie. Sans cette impulsion venant du haut, les pratiques n’évoluent pas au même rythme. Il faut donc les permettre, les susciter, les reconnaître, les encourager, les valoriser.

3 – Faire monter en compétence et accompagner son administration. Premièrement, la formation interne est un enjeu crucial pour mieux appréhender le pourquoi évoluer et comment le faire (voir fiche n°19 sur formation). Deuxièmement, l’organisation a aussi besoin d’expertises et d’ingénieries nouvelles, qui doivent être intégrés dans les services et doivent se faire accepter des insiders (voir fiche n°16 sur les compétences à recruter). Le management doit veiller à ce que cette intégration se passe bien. Troisièmement, Il est essentiel d’accompagner la transformation des pratiques professionnelles de tous les agents à qui on demande toujours plus avec moins. Pour ne pas que la transition soit vécue comme une déconsidération de leurs pratiques professionnelles antérieures, il faut prendre le temps de leur expliquer, de les embarquer, et de les accompagner avec des “modes d’emploi” adéquats.

4 – Instaurer des modalités de travail plus collectives et plus systémiques. L’administration est une organisation hiérarchique souvent marquée par le travail en silo. Or la complexité et l’interdépendance des enjeux de la transition nécessitent une vision globale et des réponses cohérentes entre elles qui intègrent des approches multi-métiers, multi-disciplines, multi-expertises. Cela implique de changer les modes de travail : intelligence collective, collégialité, transversalité entre services, mode projet, et. Il faut décloisonner et co-construire. Il faut que le management crée ces canaux et accepte ses conséquences : un mode de fonctionnement moins hiérarchique, moins organisé, moins contrôlé ou le circuit de l’information est plus anarchique.

5 – Légitimer l’expression des préoccupations environnementales et leur importance dans la prise de décision. Manager est souvent créer de la cohérence dans des injonctions contradictoires et trouver son chemin dans une profusion de priorités différentes. Le management de la transition montre que ces sujets sont essentiels, autant qu’un enjeux RH ou financier, qu’ils sont légitimes à être soulevés dans l’organisation, qu’il ne s’agit pas de s’accommoder ou de verdir un projet pour donner le change, mais bien de penser ces sujets sur le fond et d’en faire des motifs légitimes de prise de décision.

6 – Accepter des entorses à l’efficacité. changer de chemin et de pratiques, expérimenter, arrêter des actions inscrites dans la durée, prendre le risque pour faire différemment, s’engager sur un terrain inconnu, … Tout ne sera pas immédiatement parfait, tout ne sera pas immédiatement couronné de succès, il faut que le management le permette et l’accepte et le partage avec les élus.

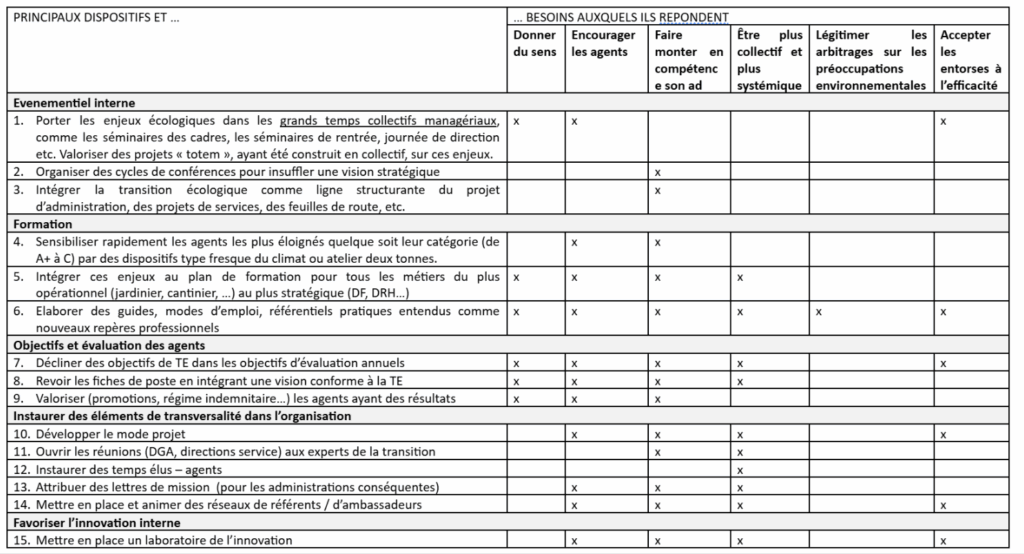

Principaux dispositifs et besoins auxquels ils répondent

3. Précisions sur certains des dispositifs présentés dans le tableau (se référer au numéro)

7) Les objectifs d’évaluation annuelle : un puissant levier de mobilisation des agents

Les objectifs, fixés dans le cadre des entretiens annuels d’évaluation, sont un excellent moyen d’ancrer dans le concret des objectifs stratégiques liés à la transition. Ils sont aussi un moyen de faire converger l’organisation vers ses objectifs.

Quelques suggestions de mise en œuvre :

- Réunir des collectifs cohérents (dans les réunions de service, dans une DGA, codir de tous les directeurs de la collectivité…) et leur demander de travailler à un ou deux objectifs communs en matière de transition pour l’année. Ce travail collaboratif sera impliquant pour les participants qui définiront un objectif commun porteur de sens dans leur métier. Il est certain que cette forme d’engagement collectif permet ensuite un travail plus fluide entre les agents. Deux directeurs partageant cet objectif seront incités à avoir une attitude plus coopérative dans la conduite opérationnelle d’un projet sur lequel il existe des divergences de vues.

- Travailler finement ces objectifs chaque année pour que ce ne soit pas seulement ‘réaliser un projet de transition écologique’ ou ‘faire attention aux problématiques environnementales’. Il faut qu’ils soient adaptés aux missions de l’année, mesurables, réalistes et inscrits dans une temporalité précise.

- Décliner des objectifs jusqu’aux agents de terrain pour qu’ils ne se traduisent pas des pratiques concrètes inscrites dans le quotidien.

- Faire des points avec l’agent, à 3, 6 et 9 mois pour suivre la mise en œuvre de ses objectifs et procéder aux ajustements nécessaires.

- Au moment de l’évaluation finale, partager un moment avec les encadrants pour identifier ce qui apparaît comme des tendances structurelles dans la mise en œuvre de ces objectifs et qui apportent des signaux forts ou faibles sur le fonctionnement de l’organisation les difficultés que peuvent rencontrer les agents ou les freins existants. C’est un puissant levier de transformation de la structure.

- Valoriser l’atteinte des objectifs et reconnaître les agents efficaces sur ces sujets.

9) Valoriser (promotions, régime indemnitaire…) les agents ayant des résultats

L’inclusion d’objectifs en lien avec la transition environnementale dans chaque fiche de poste, voire d’un système de valorisation financière interne comme le propose le réseau Le Lierre*, est un moyen d’ancrer la transition dans le quotidien des missions de tous les agents de la structure.

10) Développer le mode projet

L’objectif est de faire collaborer plusieurs métiers, compétences, savoir-faire, sur un projet commun. Il s’agit de poser un cadre qui permet à ces différents profils de contribuer à atteindre cet objectif commun. Le projet est piloté mais chacun contribue ensuite de façon transversale et le pilote est le garant de la coordination, de la participation, d’un équilibre entre l’expression de chacun et de la réussite collective. La responsabilisation de chacun, qui se voit attribuer des tâches et des responsabilités propres. La compétence du pilote, dans l’animation, est essentielle à la réussite de ce fonctionnement.

11) Ouvrir les réunions de DGA et de directions aux experts de la transition

Afin d’améliorer la collaboration entre les métiers, compétences, savoir-faire, il faut que les profils les plus experts ne soient pas cantonnés à leurs dossiers. Souvent ces experts sont des chargés de mission thématiques, experts d’un domaine, qui sont mobilisés sur quelques dossiers. Or, la participation d’agents de la direction de la transition écologique aux grands moments collectifs des autres DGA, des codirs, de certaines réunions de direction, permet d’apporter un regard neuf, de souligner des enjeux sur des points qui ne sont pas forcément maîtrisés par les services opérationnels. Il est important que ces agents puissent travailler en transversal avec les autres services, dans une posture de soutien et d’accompagnement.

13) Attribuer des lettres de mission (pour les administrations conséquentes)

L’objectif est de confier à des cadres de l’administration, en complément de leur poste, une mission sur 3 ou 6 mois. Deux directeurs peuvent être missionnés par le DGS pour réfléchir à un sujet délicat à cheval de leurs périmètres, ou à une proposition innovante ou tout autre point qui pose question dans l’administration, le management, la conduite des projets. Ils réalisent des entretiens en interne et en externe, peuvent être incités à faire un déplacement pour voir d’autres expériences, réalisent un diagnostic. Leur travail peut donner lieu à des présentations de point d’oints d’étapes auprès du codir. Au-delà du travail fourni, c’est aussi une occasion d’apprendre à mieux se connaître, à collaborer, à mêler des compétences métiers différentes. Une fois cette mission réalisée, il reste des relations professionnelles solides qui facilitent les synergies au-delà du dit projet. Dans une grande collectivité, il est possible de lancer de nombreuses lettres de mission simultanées.

14) Mettre en place et animer des réseaux de référents / ambassadeurs

Afin de pallier le fonctionnement en silo, il est fréquent que chaque entité désigne un référent thématique (développement durable, énergie, environnement, Pcaet…) en son sein. Ensuite, il s’agit d’animer ce réseau de pairs. Ces groupes de pairs ont souvent, en l’absence de liens hiérarchiques, une parole plus libre ainsi qu’une capacité à formuler des propositions utiles au collectif.

Au-delà de les reconnaître, de les réunir et les animer, une étape complémentaire consiste à leur donner des moyens d’agir :

- un temps dédié dans leur fiche de poste ;

- un espace leur permettant de se réunir ;

- les associer aux démarches structurantes les concernant ;

- leur donner des capacités de porter des projets propres y compris nécessitant des financements ;

- Leur donner la possibilité de produire une lettre d’information …/.

Les réseaux d’ambassadeurs sont utiles, car ces agents engagés et motivés vont dynamiser les bonnes pratiques et accélérer la diffusion des initiatives. Il faut définir un cadre de travail et d’échange, reconnaître cette mission complémentaire, et soutenir ces agents, comme pour les réseaux de référents.

15) Mettre en place un laboratoire de l’innovation

Il est possible de créer des « laboratoires » de l’innovation dans la collectivité. C’est plutôt un dispositif qu’un lieu physique. L’idée est de communiquer sous cette bannière pour :

- faire remonter les bonnes pratiques existantes ;

- inciter les agents à innover et expérimenter par des appels à initiative ou appels à projet. C’est un moyen d’accélérer l’innovation dans la structure. Les projets sélectionnés, qui peuvent être portés par des agents de directions différentes, peuvent se voir reconnaître et se voir allouer un temps de travail dédié pour leur permettre de les développer, ainsi qu’un budget ou des moyens matériels ;

- Valoriser et récompenser des projets exemplaires.

Aller plus loin : Les ressources existent et sont très complètes!

Le Lierre peut vous mettre en contact avec certaines collectivités ayant mis en place l’un de ces dispositifs : contact@lierre.fr